Dès l’Antiquité, la fleur s’impose à l’attention de l’homme : l’Égyptien aime à se parer d’une corolle de lotus “bleu”, le Perse aime à retrouver sur les frises de ses palais la forme déliée des marguerites, le Romain se délecte, oh! Capoue, de la douceur des roses. Mais si on compare le rôle de la fleur à celui des arbres générateurs de fruits et d’ombre, à celui des arbustes dispensateurs de parfums, à celui des eaux d’où naît la fraîcheur, il faut bien reconnaître qu’il est modeste, et que le décor fugace des annuelles n’a pas encore trouvé sa place dans le jardin. Le Moyen-Âge ne fera guère progresser les choses : toutes ces fleurettes des champs qui couronnent les banquettes ou qui émaillent les prairies des vergers semblent davantage destinées aux gentils lapins en promenade qu’aux nobles seigneurs occupés à des tâches moins prosaïques. Pourtant, sur la banquette, quelques vases précieux vont bientôt apporter la présence de rares fleurs au parfum suave: serait-ce un début de considération pour la fleur en soi ? Le chercheur désespère bientôt : la fleur ne figure toujours pas en première place dans le jardin d’agrément mais est cantonnée dans un “sous-jardin”, le jardin bouquetier qui ne se distingue qu’à peine du jardin d’herbes ou du jardin de plantes médicinales : à la fin du XVIe siècle, Olivier de Serres affirme encore la séparation des genres…

Plus tard, les roses et vivaces colorent délicatement les jardins.

Décor ou botanique ?

Mais c’est aussi pendant le XVIe siècle que la diversification des espèces – les conquistadors n’ont pas rapporté que des pommes de terre ! – et par les premières recherches “d’amélioration” des espèces cultivées – la duplicature, hélas… - que la place de la fleur va s’affirmer et que, basé sur la structure des premiers jardins botaniques (Padoue), le jardin bouquetier va prendre de l’ampleur : la forme des planches s’assouplit, les formes s’imbriquent, et le jardin “de pièces coupées”, invention hollandaise, naît enfin. Il garde sa place de compartiment séparé clos de haies ou contenu par des treillages, reste certes encore situé à côté du jardin de parterre ou du labyrinthe, mais ni l’invention des formes, ni l’espace augmenté ne permettent maintenant un regard condescendant. Les vivaces y règnent toujours en maître vigilant qui essaye de maintenir une place raisonnable aux bulbes, nouveaux venus de prestige ; et les annuelles ? Vous avez dit annuelles ? pfft… Mais bientôt les barrières entre les différentes formes vont tomber et après une timide apparition dans le parterre, les fleurs vont voir leur place s’affirmer : si elles restent encore quelque peu marginales à Vaux et à Versailles, marginales à l’échelle du jardin s’entend, leur rôle devient essentiel au Grand Trianon. La nouveauté est attestée par la surprise admirative des contemporains pour ce “jardin de flore” au parfum puissant, jardin qu’un mode de culture nouveau –plantes élevées en pots – permettra, autre émerveillement, de changer de couleur en quelques heures : le fleurisse-ment est né. À une telle échelle, le coût devait être énorme, et la mode du jardin classique passant, il devint bientôt insupportable : comment conserver alors l’intérêt de ces décors passagers ? Un jardinier de génie, hélas inconnu, trouva la solution : il prit une grande corbeille à linge, en supprima le fond, la posa en lisière de pelouse, remplaça le fond par un bombé de terre et planta le tout de fleurs serrées : la “corbeille” était née ; et même si la structure d’osier, trop fragile disparut rapidement, la forme, le bombé, la place dans le jardin, le type de plantation restèrent: on a élevé des statues à des inventeurs pour moins que cela…

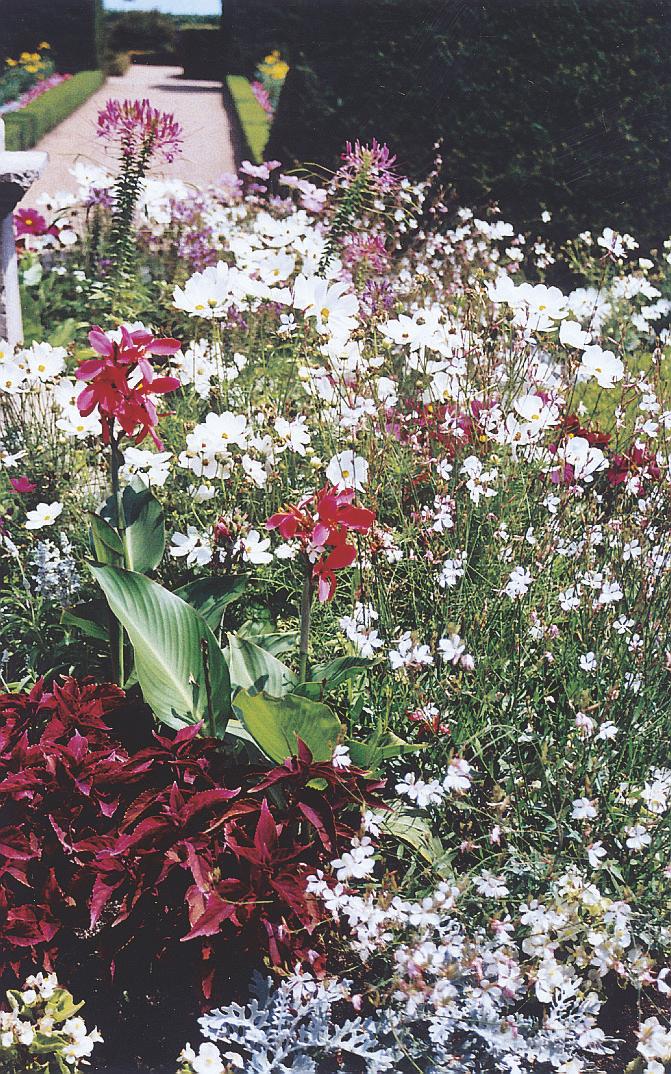

Dans les années 90, avec le nouveau fleurissement, les gauras apportent leur légèreté.

Deux siècles de fleurissement

Les mânes de jardin veillaient et la corbeille survécut au bouleversement apporté par le style paysager : si les premières années du XIXe siècle semblent privilégier les cordons de fleurs vivaces et de feuillages en lisière de pelouse (G. Thouin), la corbeille reste présente même si, paradoxalement, sa liberté laisse place à la structure plus sèche de la mosaïculture – on ne s’en débarrassera plus désormais, le comble étant évidemment l’utilisation de ces plantations très dessinées par les anglais (Repton). Le mérite d’Haussmann fut, ici encore, de remettre de l’ordre : les cordons floraux sont repoussés en pied de massifs d’arbustes, les corbeilles sont situées avec précision en lisière de pelouse et leur forme, leur importance nettement définies, le volume des feuillages remplaçant souvent la mosaïculture. La troisième République, qui ne brillait pas par le goût, devait adopter ces dispositions nouvelles sans réserve et endurcir la mise en place en cercles concentriques style “tranche d’andouille de Vire”, tout en cherchant à remplacer les feuillages par des plantes plus colorées. La catastrophe s’annonçait, et le règne du bégonia – et du pétunia, son compère – pouvait commencer. Pendant un siècle, les pelouses allaient s’orner d’îlots rosâtres, que des esprits audacieux – rares – se risqueront à orner de quelques calcéolaires, d’agératums maigrichons ou de quelques lobélias – apportez votre loupe – et à couronner le tout du conflit dramatique de trois cannas déplumés : le jardinier soupirait souvent, et le paysagiste désespérait. Et puis vint le jour heureux, il y a près de vingt ans, où les bégonias s’estompèrent dans un brouillard de gauras, se recouvrirent d’un nuage de cléomes et virent leur règne remis en cause par l’assaut des dahlias, l’infiltration des graminées, le retour des vivaces, bientôt suivies de plantes encore plus inattendues.

Jacques Vergely

Architecte paysagiste D.P.L.G.